我々の研究グループは、すばる望遠鏡の広視野の特長を生かして、銀河団と遠方銀河に関する独創的な研究を展開しています。遠方宇宙における銀河団を含めた周辺大規模構造のマッピング観測や、その中で環境に強く依存して存在する銀河の形成や進化の実態を調査

しています。

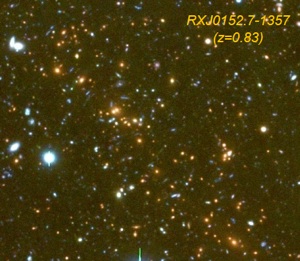

すばる望遠鏡が共同利用を開始した2000年頃から2009年頃にかけてはPISCESプロジェクト(Kodama et al. 2005)という、0.4<z<1.5の遠方銀河団を広視野で系統的に観測するプロジェクトを推進してきました。その結果、銀河団とそれを取り巻く大規模構造が形成されてくる様子と、その集団化の過程で環境に翻弄されながら進化を遂げる銀河の様子を描き出してきました。それによって、これまで思われていたよりもずっと低密度な環境(銀河団の裾野や銀河群)において、環境効果が効き始めていることを明らかにしました。

2008年頃からは、MAHALO-Subaruプロジェクト(Kodama et al. 2013)を開始し、銀河団形成期に遡って星形成活動の歴史を探っています。宇宙年齢が20-40億年の時代(1.5<z<3)は宇宙において最も銀河の形成が盛んであった時代と考えられ、銀河進化の激動期とも呼ばれますが、我々はこの時代の宇宙の狭帯域撮像観測によって、星形成銀河を一網打尽に捕らえ、その活動性が時代と環境方向にどのように伝搬してくるのかを明らかにしようとしています。その結果、銀河形成活動のピークが時代とともに銀河団の中心から外側へと移行していく様子が描き出されてきました。現在はこれらの結果に基づき、すばるの得意とする多天体近赤外線分光や、面分光観測などを行って、遠方銀河の内部を解剖して、原始銀河団で銀河形成が加速される物理的なメカニズムを探ろうとしています。

2013年からは、Mahalo-Subaruプロジェクトと連携して、Gracias-ALMAプロジェクト(Kodama et al. 2013)を開始し、ALMAを用いて形成期にある星形成銀河の分子ガスやダスト放射の観測などを行っています。高い空間分解能を生かして遠方銀河の内部構造を解剖することもできます。これによって、形成途上銀河の中のどこで、どのようなモードによって星形成活動が行われているか、それが銀河の住む環境によってどのように違っているかなどを調べ、光赤外の観測と併せて銀河形成の核心に迫ろうとしています。

2015年からはすばる望遠鏡の超広視野カメラHSCのデータを使って、遠方銀河団の探査を行っています。赤い星形成を終えた銀河と、青い星形成が活発な銀河の両方をプローブとして探査し、極力バイアスのかからないより一般的な銀河団銀河の性質とその進化に迫ろうとしています(HSC-HSC サーベイ)。

また、2017年よりすばるに搭載され、その後チリの東大アタカマ望遠鏡(TAO)に移設される、新しい近赤外線装置SWIMSに中間帯域フィルターと狭帯域フィルターを多く作成し、超多色のSWIMS-18撮像サーベイを行なおうとしています。これによって、銀河形成の激動期をより系統的にかつ詳細に調べることが可能になります(SWIMS-18サーベイ)。またこのカメラには分光機能もあり、近赤外線の全域を一度に取得できることが特長です。これによって精密な輝線比の解析などが可能になり、遠方銀河の物理状態を調べることができます。

さらには、2019年からすばる望遠鏡に搭載される、超広視野分光器PFSを使って、遠方銀河及び銀河団の系統的な分光フォローアップ観測を行おうと準備しています。圧倒的な個数の銀河の分光ができるため、大量の明るい銀河の個々のスペクトルを得られるとともに、暗い銀河や暗いスペクトル線(吸収線や暗い輝線)も大量の銀河をスタックすることで情報が入ります。これによって、銀河の星形成史や化学進化史がより詳細にわかります(PFS-PFS サーベイ)。